|

|

|

|

|

|

|

|

私の似顔絵

(辛亥新春、昭和58年に

描いてもらいました。) |

|

会長コラムへようこそ。

「何処かへ行こうか」と、夫婦の会話。

「そんなら、熊野古道を歩こうや」と珍しくすんなりと決まった。

4月19日から、2泊3日の旅に出る。

昨年は、金婚式だったが、闘病のため1年おくれの金婚旅行となった・・・ |

|

|

|

| |

|

|

|

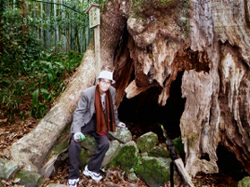

| 熊野古道 大門坂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(一)白浜温泉へ |

|

|

4月末、春とはいえ、はや、新緑。初夏という感じ。 |

|

|

博多から新幹線の旅、新大阪から、すぐに紀勢線に乗り換えてから2時間あまり、白浜温泉へ。通されたホテルからの展望は、紺碧の太平洋。ハワイのワイキキの海浜を思わせる砂浜、青松。太平洋からの潮風を浴びながらの素足での白砂の感触は快い。 |

|

|

|

| ホテルからの展望 |

|

|

|

あらためて、熊野周辺の地図をたどってみながら、“梁塵秘抄”(後白河上皇の編集といわれる今様歌(流行歌)集)の一節が思い浮かぶ。 |

|

|

|

|

|

熊野へ参らむと思へども

徒歩(かち)より参れば道遠し 勝(すぐ)れて山峻(きび)し

馬にて参れば苦行ならず

空より参らむ 羽賜ねたべ若王子(熊野の小神) |

|

|

(・・・歩いていくのは遠すぎる。山は険しい。馬で行くのは苦行にならない。いっそのこと空から行こう。羽を下さい。若王子さんよ。) |

|

|

|

|

|

平安時代の後期、院政期に最高潮に達した、熊野御幸(天皇家の熊野詣で)は、京都から、およそひと月、大変な難行苦行を伴っていた。羽を賜って下さい。いっそ空から・・・と、夢とユーモアを加えて歌っている。それから約千年。今は、東京からなら、1時間で白浜空港へひとっ飛び、調べてみると、1日3便の就航。平安時代の夢は現実となっている。 |

|

|

|

|

|

折角、南紀まで足を伸ばしたのだから、地元の料理を、と白浜名物の「クエ」料理店を尋ねる。いわゆる旬は冬、3月までとのことだったが、天然のクエの鍋料理を頂くことができた。 |

|

|

アッサリとしたコクのある旨味を味わう。 |

|

|

ハタ科の海産、硬骨魚、体長1mをこえる大きな魚。なかなか手に入らない珍魚だろう。唐津くんちの“アラ”に似た感じだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(二)熊野三山、参詣 |

|

|

翌朝、いよいよ熊野三山を訪ねる。 |

|

|

熊野といえば、那智の滝を連想するが、いわゆる熊野古道は、熊野本宮大社、熊野新宮(速玉)大社、熊野那智大社の三社を信仰し巡拝するための古道である。 |

|

|

|

|

|

(1)熊野本宮大社 |

|

|

白浜から車を駆って、まず熊野本宮大社へ。 |

|

|

現在の社殿は山の上にあるが、明治22年の大洪水に流されるまでは、熊野川の中洲にあったというから、恐らく、“川の神様”を祭ったのだろうという説。または、神武天皇の東征を道案内した八咫烏(やたがらす)を神の使とすることから太陽神、木の神を祭ったという説、等々あるようだが、自然を崇拝、神聖視する原始信仰にはじまったのだろう。 |

|

|

熊野川の中洲には、現在も大斎原の森として、なお2基の石祠が置かれ、その入口には、日本一大きいと云われている大鳥居が、平成12年に建立されているのに驚く。 |

|

|

|

|

|

(2)熊野新宮(速玉)大社 |

|

|

熊野信仰の原点といわれる、神倉山(かみくらやま)の巨大な霊石ゴトビキ岩を御神体とし、源とするという。翌日、激しい雨の中、この神倉山の巨石を尋ねた。石畳の急な坂を滑り易くなった岩々を、一歩一歩踏みしめながら登り、中段で休憩したが、いよいよ雨激しく、神倉神社へは、まだきびしい石の坂だと言われ、転倒したら大変と断念した。帰省後、資料その他から神倉山の岩を見ると、見事な巨石、古代人が信仰の対象とするのも宜(むべ)なるかな、である。 |

|

|

いつの頃からか、神倉山を元宮、現在の社殿を新宮と呼ぶようになったという。 |

|

|

|

| 新宮(速玉)大社 |

|

|

|

|

|

|

(3)熊野那智大社 |

|

|

| 世界遺産に登録された熊野古道は南紀に集中している。少しでも、古道の雰囲気を味わうべく、那智大社へと向う「大門坂」の石畳を、登った。曇がちの春の陽光は、古い杉木立の間からかすかに洩れて、足もとの苔むす石畳にとどいている。 |

|

| 筍 |

|

|

|

|

「あっタケノコが」と妻が奇声をあげる。大きな杉の木の盛り上がった根の間から、筍が頭をもたげている。 |

|

|

かなりきつい傾斜なのだろう。あえぎあえぎ、少しずつ登ると、やや息があがる。 |

|

|

中世の熊野詣では苦しい長旅を終えて、いよいよ辿りつく。那智大社熊野権現の霊験を信じ、身を清め、いざ、熊野へと最後の力を振りしぼっての御幸だったのだろう。 |

|

|

|

|

|

登りつめて、那智大社、青岸渡寺へ頭を垂れる。 |

|

|

| 「ここは、拍手をうつの、それとも、合掌するの・・・」と妻がつぶやく。それを言われると、神佛混淆、抗うものもなく、熊野三山は存在し、今日もまた、多数、人々を集め、現世、末世の霊験を信じ、信仰する。 |

|

| 那智山青岸渡寺 |

|

|

|

|

|

|

|

(4)熊野信仰の生まれるまで |

|

|

熊野三山の成り立ちを思い起こしてみた。 |

|

|

熊野三山が位置する熊野は紀伊半島の南、太平洋の黒潮に洗われ、山は海に迫り、川はときには激しく流れるものの、水に恵まれている。 |

|

|

そこには、自然の恵みと脅威が共存し、自然崇拝の原始宗教としての「神」が生まれる。 |

|

|

また、このような自然環境は、修験者たちの霊場として密教的呪法を修行した役の行者、いわゆる山伏修行者達が成長する。一方、熊野三山の神鳥、八咫烏は、神武天皇、東征の折、道案内をしたことであがめられたように、熊野三社は歴代天皇家の信仰がつづいていた。 |

|

|

奈良時代以降、佛教は日本の宗教として根を下ろし、本来、神道であるべき天皇家の中に佛教への帰依が加わり、両社の混淆は、8世紀頃からはじまって、10世紀には、「神は佛、菩薩が、権(かりに)りの姿であらわれたとする」考え方、本地垂迹(ほんじすいじゃく)説があらわれる。 |

|

|

一方、平安中期以降、佛教末法思想が流行し、永承7年(1052)に、日本は末法の世界へ、天災地変が起こり、乱れに乱れる。それを克服するのは、浄土教だと、浄土宗が鼓吹された。 |

|

|

|

|

|

このような思想的な背景の中で、熊野三山の各神社は、合祀されているすべての神々はそれぞれの本地(本体)である。佛、菩薩が衆生をすくうために、かり(権)に現れたと考えたのであろう。 |

|

|

現世と末世の幸福を願って、 |

|

|

熊野本宮大社の主神 家津御子大神 = 阿弥陀如来 |

|

|

熊野速玉大社の主神 熊野速玉大神 = 薬師如来 |

|

|

熊野那智大社の主神 熊野夫須美(フスミ)大神 = 千手観音 |

|

|

と考え、まさに、神佛混淆となって、私たちは何の抵抗もなく、拍手をうち、合掌している。かくして、天皇家は、いよいよ、熊野三山の信仰を深め、10世紀の宇多上皇から、13世紀の後鳥羽上皇まで、“熊野御幸”と称して、最盛期を迎え、“蟻の熊野詣”と表現され、以降、武士から一般庶民までこのブームが続くことになる。 |

|

|

| こんなことを考えながら、那智の大滝を仰ぐ。 |

| 勿論、この大滝は那智大社の御神体。その落差は133m。フランスの作家・政治家、アンドレ・マルローは、この滝は「空に向ってそそり立つ白い剣」、その精神は「下にいる人間と上にある空との対話」だと表現したと、司馬遼太郎は伝えている。中国風に言えば、乾(けん、天)、坤(こん、地)を結ぶ瀑布。 |

| “乾坤一如”とでもいえる壮観は、私たちの旅行の中で最も印象に残っている。 |

|

|

| 那智の大滝 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(三)補陀落山寺 |

|

|

旅の最終日は、予想通り、雨だった。 |

|

|

神倉神社への急な石段に挑戦したが、雨激しく中途で断念。ついで、「補陀洛山寺(ふだらくさんじ)」へ。 |

|

|

| 観音浄土という補陀洛世界に魅せられ、多くの修行者が、小舟を仕立てて、南方の海上の彼方に消えていった。その出帆港が、補陀洛山寺という。復元された渡海船の前に佇む。 |

| 数十日の水と食糧だけで、法華経をとなえながら、太平洋へ、西方浄土に赴かんために・・・・・・ |

|

|

| 補陀落山寺の渡海船 |

|

|

|

|

その信仰のすさまじさに、思わず慄然とし、手を合わせ、お寺を辞去する。 |

|

|

|

|

|

妻が、「昨日のテレビで太地の水族館で、イルカの子どもが生まれたと報道していた」と言う。JRの時刻を気にしながら、車を駆らせ、彼女だけ、水族館でイルカの親子と対面。 |

|

|

「可愛かった・・・」と満足げ。 |

|

|

重苦しかった三日間中で一服の清涼剤だった。 |

|

|

帰路に着く。 |

|

|

二人とも、マンションの鍵を部屋においたまま、そんな珍道中。中部国際空港では、滑り込みで間に合わせてくれた、ANAの従業員さんのテキパキした処置に感謝しつつ、三日間の旅を楽しんだ。 |

|

|

|

|

|

旅程表 |

|

|

| 4月19日(日) |

8:30 唐津駅発 ― 博多駅 ― 新大阪駅 ― 15:16 白浜駅着 |

| 4月20日(月) |

熊野古道、熊野本宮大社、熊野速玉大社、大門坂散策、那智大滝、熊野那智大社、青岸渡寺 |

| 4月21日(火) |

神倉神社、補陀洛山寺、太地水族館など

11:30 紀伊勝浦発 ― 津 ― 名古屋 ― 中部国際空港 ― 福岡空港 ― 20:24 唐津駅着 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 参考文献 |

別冊太陽 熊野異界への旅 平凡社 別冊太陽 熊野異界への旅 平凡社 |

百寺巡礼第6巻関西 五木寛之 著 講談社文庫 百寺巡礼第6巻関西 五木寛之 著 講談社文庫 |

熊野古道 小山靖憲 著 岩波新書 熊野古道 小山靖憲 著 岩波新書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|