|

|

|

|

|

|

|

|

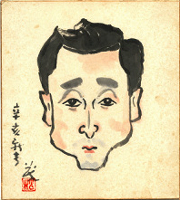

私の似顔絵

(辛亥新春、昭和58年に

描いてもらいました。) |

|

|

会長コラムへようこそ。

平成22年(2010年)を迎えました。

私は、昭和5年(1930年)、1月16日生まれです。当然、80歳になりました。いよいよ八十路に踏み込むことになります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

長寿のお祝い |

|

|

人間、誕生以来、歳とともにお祝いする。お宮参り、七五三にはじまり、成人式は成長過程だが、長寿のお祝いは、60歳の還暦にはじまるようだ。 |

|

|

|

|

|

(一)還暦 |

|

|

60歳、還暦のお祝い。古くは奈良時代から始まって、平安時代を経て室町時代には定着し、江戸時代には60歳になると、公私共に御隠居さまになったとのこと。人生50年の時代だから、一族郎党、相集い盛大な祝宴を張る。 |

|

|

ご承知の通り、 |

|

|

10干 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸 |

|

|

12支 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥 |

|

|

この10干12支の組合せが、60年に1回(今年は庚寅)、同一となることから還暦と称してお祝いとする。暦の上で生まれ変わるという意味を込めて、「赤い頭巾や、ちゃんちゃんこ等」を贈る。「しきたり」として、まことに微笑ましい。 |

|

|

もうひとつの60歳のお祝いを「華甲」という。 |

|

|

「華」という字は十の字が6個と一の字から成り立っているから、61歳(数え年)のこと、還暦と同じという。甲は歳の意。これも華やかでお祝いにふさわしいネーミングですね。 |

|

|

|

|

|

(二)古稀 |

|

|

次いで、70歳は古稀(希)のお祝い。 |

|

|

中国の詩聖、杜甫の詩「曲江」にある「人生七十、古來稀なり」に由来する。 |

|

|

中国は、当時、唐の中期にあたり、玄宗、楊貴妃の時代。安禄山の乱を前にした政治的に不安定な時期であった。官吏であった杜甫自身もなかなか出世せず、世相も乱れ、自らの人生の前途にも悲観的であったのだろう。勤務を終えた後、首都長安の近くの風光明媚な曲江に遊び、酒びんを抱えて、酔いのままに作詩する。 |

|

|

その大意は |

|

|

「毎日酒を飲むので、酒代を工面するため衣類を質に入れ、なお不足するときは酒債(ツケ)が、どこにでもある。―こんなことでいいのか。― |

|

|

『人間、70まで生きることなど稀なのだ』 |

|

|

この曲江の風光はすばらしい。花から花へと見えかくれする蝶々よ。水面をすいすいと楽しげに飛ぶトンボたちよ。お互い人生を流転しつつも、この名勝を賞であう心だけは、もちつづけようではないか」 |

|

|

|

|

|

杜甫は齢41歳のとき、自らの人生に、はたまた世相にも満ち足りず、苦悩の中にこの名句が生まれる。 |

|

|

その後、安禄山の乱を避け、妻子をつれて漂白の旅を続けるが、洞庭湖の近くで客死する。齢59歳。「人生七十古来稀」には、詩聖 杜甫の人生観が凝縮されている。 |

|

|

|

|

|

(三)喜寿 |

|

|

77歳は喜寿という。 |

|

|

喜の草書体「 」は七十七と読まれることから、77歳を喜寿の賀とするようになる。 」は七十七と読まれることから、77歳を喜寿の賀とするようになる。 |

|

|

|

|

|

(四)傘寿 |

|

|

さらに80歳は傘寿。 |

|

|

傘の略字、「?」から、80歳の賀を傘寿(さんじゅ)という。 |

|

|

|

|

|

(五)米寿 |

|

|

さらに、80歳から8歳を加え、八十八歳を米寿とする。御存知のように、米の字は分解すると八十八になるから。瑞穂の国にふさわしい。 |

|

|

|

|

|

(六)卒寿から百賀まで |

|

|

ついで、90歳は、「卒」の通用異字体「卆」が、九十と読まれることから、90歳の賀。 |

|

|

|

|

|

99歳は、「白寿」。百歳の百の一を引くと“白”になるが故に「白寿」はおめでたい限りである。 |

|

|

|

|

|

百歳は、文字通り「百賀」。 |

|

|

一世紀を生き抜くのだから、お見事。 |

|

|

現在、100歳以上の人口40,399人(平成21年9月1日時点、厚生労働省調べ)、ますます増えることだろう。 |

|

|

|

|

|

こうして、還暦(華甲)60歳から、古稀70歳、喜寿77歳、傘寿80歳、米寿88歳、卒寿90歳、白寿99歳、百賀100歳と8回の長寿のお祝いをすることになる。 |

|

|

還暦、古稀をふくめて、数年すればお祝いと順序よく到着できる目標をたててくれたのも先人たちの生活の智恵なのだろうか。 |

|

|

|

|

|

(七)八十路に入って・・・ |

|

|

ふと、ここ数年を顧みると、70歳は古来稀だろうが、近年は当然のこと、私自身、70歳には、“少しも動ぜず”だったが、77歳のとき、思いもかけぬ病魔に悩み、続く78歳まで療養が続き、いやでも「老」を感じざるをえず、病癒えてからは健康に留意しながら79歳、昨年1年間体力の回復に努める。 |

|

|

年明けて、主治医の初健診では、カルテを見ながら、 |

|

|

「ミヤジマさん、お、今年80歳、傘寿ですね。ひとつのヤマを越えたから、大丈夫ですよ」 |

|

|

と何気ない言葉に励まされる。 |

|

|

日本の男性の平均寿命は、79.29歳(平成20年)。今年、80歳になったので、漸く、平均寿命に達し、超えることになる。だから、今から少しでも長生きすることは平均寿命を伸ばすことになる。 |

|

|

一年一年、歳を加えつつ、少しでも、社会への恩返しができたら・・・・・・と残された仕事に精を出す今日この頃です。 |

|

|

皆さん、よろしくお願いします。 |

|

|

書き終わって、気がつきました。このコラムは、今月で80回。これも何かの縁でしょうか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

参考文献 |

|

|

|

中国の名言・故事100選 田川純三 著 PHP文庫 |

|

角川漢和事典 角川書店 |

|

広辞苑 岩波書店 |

|

日本人のしきたり 飯倉晴武 著 青春出版社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|